Die einführende Programmierausbildung am Fachbereich Informatik

Die einführende Programmierausbildung am Fachbereich Informatik

Mit den zwei aufeinander aufbauenden Modulen Softwareentwicklung 1 (SE1), und Softwareentwicklung 2 (SE2) bietet der Fachbereich Informatik der Universität Hamburg eine umfassende Ausbildung in objektorientierter Programmierung (OOP) mit Java an. OOP ist ein in Forschung und Praxis etabliertes Programmierparadigma, das heute eine führende Rolle bei der Entwicklung von Anwendungssoftware spielt. Java ist die am weitesten verbreitete Programmiersprache dieses Paradigmas. Softwareentwickler mit Java-Kenntnissen werden am Arbeitsmarkt aktuell und in absehbarer Zukunft intensiv gesucht. Unsere Programmierausbildung bereitet die Studierenden also exzellent auf Programmiertätigkeiten an der Uni und den Berufseinstieg vor.

SE1 und SE2 sind in allen Bachelor-Studiengängen der Informatik Pflichtmodule mit einem ausgereiften und jahrelang erprobten Lehrkonzept. Beide Module bestehen aus einer Vorlesung (2 SWS) und einer Übung (2 SWS).

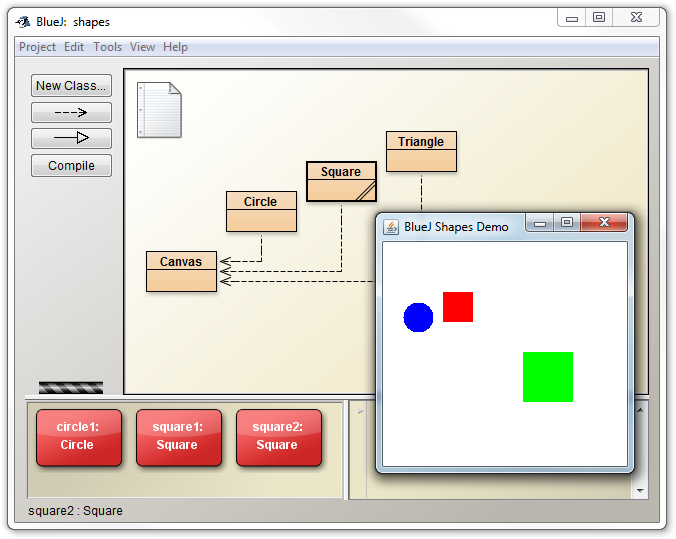

SE1 beginnt mit dem „Objects First“-Ansatz, unterstützt durch die Programmierumgebung BlueJ. BlueJ wurde für die Ausbildung von Programmieranfängern konzipiert und ist die derzeit fortschrittlichste Lernumgebung für Java. Hier können z.B. Exemplare beliebiger Klassen interaktiv erzeugt, manipuliert und inspiziert werden. Zu den Grundlagen der OOP wird auch die Basis der imperativen Programmierung vermittelt. Wir orientieren uns an Teilnehmern, die noch keine Programmierkenntnisse besitzen, was nach unseren Erhebungen auf mindestens 30% unserer Studienanfänger zutrifft.

Im Aufbaumodul SE2 kommt die Entwicklungsumgebung Eclipse zum Einsatz, um den Übergang zur professionellen Softwareentwicklung zu erleichtern. Im Mittelpunkt stehen neben weiteren Grundlagen der Programmierung Entwurfskonzepte für interaktive Software. In den SE2-Übungen werden dazu „größere“ Systeme (bis zu 70 Klassen) mit Eclipse bearbeitet.

Effektiver Übungsbetrieb durch ausgereifte Präsenzübungen

Kennzeichnend für SE1 und SE2 sind die erfolgreichen Präsenzübungen in den Laborräumen des IRZ. Die wöchentlichen Übungsblätter werden dabei von den Studierenden in Paaren während der Präsenztermine bearbeitet. Eine Übung von 2 SWS wird so für die Studierenden zu einem dreistündigen Labortermin. Die Übungsaufgaben sind nach mehrfacher Überarbeitung über die Jahre so klar strukturiert und konzipiert, dass sie innerhalb der Präsenzzeit gelöst und abgenommen werden können. Dabei trägt jedes Paar einem Betreuer seine Lösung vor; dies trainiert auch die Fähigkeit, anderen eigene Konzepte und Lösungswege zu erläutern. Dieses Präsenzkonzept und die exzellent ausgestatteten Rechnerräume haben wesentlich dazu beigetragen, die rasant gestiegene Studierendenzahl der letzten Jahre erfolgreich zu bewältigen.

Essenzielle Unterstützung durch Studentische Hilfskräfte

Die gute Betreuung in den Übungen kann nur mit substanzieller Unterstützung durch studentische Hilfskräfte (SHK) bewältigt werden. Die Übungen sind so organisiert, dass typischerweise zwei Drittel der Übungsbetreuer SHKs sind. Sie nutzen dabei spezielle Betreuerzettel, die neben den Aufgaben zusätzliche Hinweise zur Betreuung und Abnahme enthalten. Während der Übungen sind immer mehrere Betreuer, davon mindestens ein WiMi, in einem Labor, um den Erfahrungsaustausch zwischen neuen und erfahrenen Betreuern zu ermöglichen. Für die Qualität der Betreuung war bisher entscheidend, dass wir jedes Jahr genügend qualifizierte und motivierte Studierende als Betreuer im Laborbetrieb auswählen konnten. Dies ist u.E. ein weiteres Indiz dafür, dass die Veranstaltungen von den Studierenden sehr positiv aufgenommen werden.

Präsenzübungen als kostenbewusstes Modell

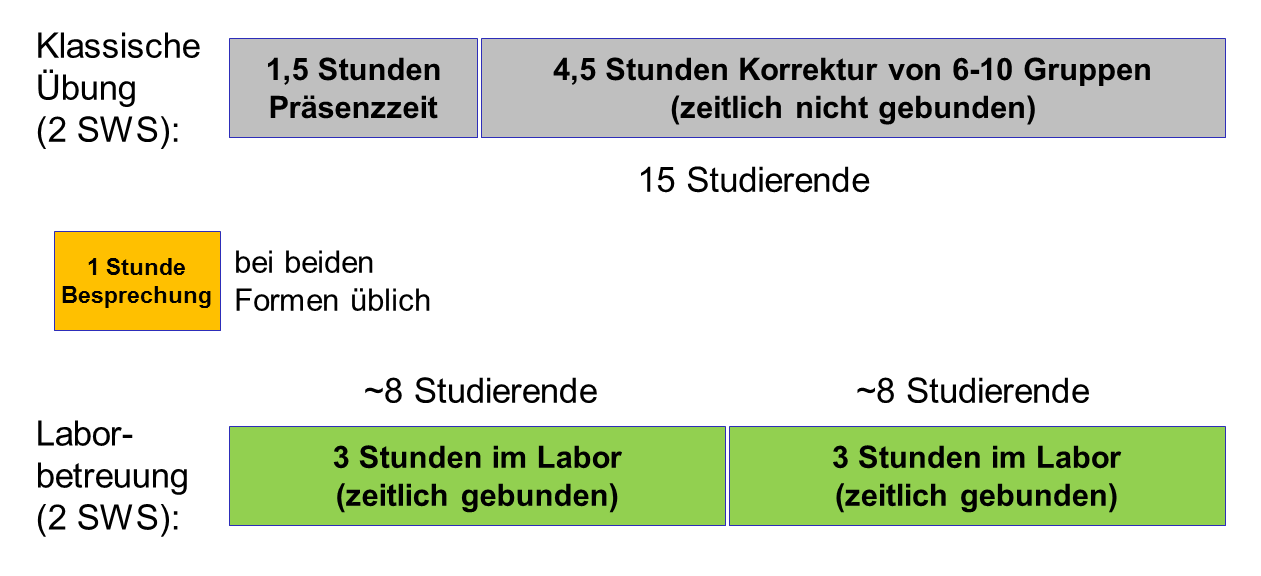

Die Präsenzübungen sind aus CNW-Sicht kostenneutral, d.h., für 15 Teilnehmer werden, wie bei allen einführenden Veranstaltungen mit Übungen, 2 SWS Betreuungskapazität veranschlagt. Die Präsenzübungen sind auch in Hinsicht auf den Zeitaufwand für die Betreuer kostenneutral. Sie müssen 6 Stunden investieren, gegenüber 5 bis 8 Stunden bei einer klassischen Programmierübung mit Hausaufgaben [1]. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter muss pro Labortermin sogar nur 2 Stunden anwesend sein, kann also seinen Aufwand für 2 SWS Lehrverpflichtung mit 4 Stunden ansetzen. Neben der Übung gibt es wie auch in anderen Lehrveranstaltungen eine wöchentliche Betreuerrunde von ca. 1 Stunde, in der die Aufgabenblätter vor- und nachbesprochen werden.

Präsenzübungen erlauben höhere organisatorische Flexibilität

Präsenzübungen bieten einige organisatorische Vorteile: Krankheitsbedingte Ausfälle können deutlich flexibler kompensiert werden, da immer mehrere Betreuer in den Laboren anwesend sind. Eine Betreuung ist auch mit einer ungeraden Anzahl an SWS ohne weiteres möglich; mit 1 oder 3 SWS lassen sich beispielsweise ein bzw. drei Labortermine betreuen. Der Bedarf an Seminarräumen ist deutlich niedriger, da in den drei primär genutzten Laborräumen des IRZ bis zu 80 Teilnehmer gleichzeitig betreut werden können. Bei derzeit 7 angebotenen Laborterminen pro Woche können somit weit über 500 Studierende untergebracht werden; in den ohnehin knappen Seminarräumen wäre dies kaum zu leisten.

Lernmaterialien und Lernhilfen immer zugängig

Alle Lernmaterialien für die Studierenden (Vorlesungsfolien, Folienskripte, Links zu den Selbsttests, Übungsblätter, Musterlösungen, etc.) stehen jeweils in einem dedizierten Veranstaltungsraum innerhalb des MIN-CommSy digital zur Verfügung. Die Folienskripte zu SE1 und SE2 werden in den studentischen Lehreevaluationen seit Jahren überwiegend als fehlerfrei eingestuft.

Die Vorlesungen zu SE1 und SE2 werden seit Jahren aufgezeichnet und sind auf der zentralen Medienplattform der Universität Hamburg Lecture2Go zugreifbar. Im Wintersemester 2012/13 wurde SE1 erstmalig per Live-Stream übertragen.

Für alle offenen Fragen bieten wir zusätzlich zu Vorlesung und Übungslabor bis zu zwei Tutorien pro Semester an. Dort werden gezielt Inhalten wiederholt und Fragen beantwortet.

Aktuelle Innovationen

Mit der interaktiven Abstimmungssoftware StuReSy können die Studierenden seit dem Wintersemester 2012/13 bereits während der Vorlesung überprüfen, wie gut sie die vermittelten Inhalte verstanden haben. Der Dozent stellt mit dieser Software in der Vorlesung regelmäßig Fragen zum vermittelten Stoff, die Studierenden können anonym antworten, wahlweise über Smartphone, Laptop oder zur Verfügung gestellte Clicker; die Antworten können sofort diskutiert werden. StuReSy ist ein Classroom Response System, das als freie Software von einem SSE-Studierenden im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit entwickelt und Ende 2012 im 9. Hamburger eLearning-Magazin der Uni Hamburg vorgestellt wurde.

Im Rahmen einer Förderung durch das Lehrlabor der MIN-Fakultät wurden im Wintersemester 2012/13 Selbsttests für die Studierenden entwickelt: SE1 ist inhaltlich und zeitlich in vier aufeinander aufbauende Stufen gegliedert; für jede Stufe werden Onlinetests in Form von Multiple-Choice-Fragen zu den behandelten Themen angeboten. Die Studierenden bekommen so schnelles Feedback zu ihrem individuellen Lernerfolg.

Aktuell entsteht ein Buchentwurf zu SE1, der bereits in Teilen über das CommSy verfügbar ist.

SE1 und SE2 in Zahlen

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht über die quantitative Entwicklung von SE1 und SE2. Die meisten Zahlen basieren auf Daten, die Stine entnommen sind, falls diese verfügbar waren.

Teilnehmerzahlen und Abschlussquoten für SE1

| SE1: Winter- semester |

Angemeldete Teilnehmer |

Scheine (Quote) |

Klausurteilnehmer (1. und 2. Termin, inkl. Wiederholer) |

Bestandene Modulprüfungen (1. und 2. Termin), Quote zu Scheinen |

| 2005/06 | 150 | 96 (64%) | 185 (144 – 41) | 147 (118 – 29), 100% |

| 2006/07 | 224 | 172 (77%) | 158 (139 – 19) | 141 (128 – 13), 82% |

| 2007/08 | 251 | 216 (85%) | 228 (182 – 46) | 187 (155 – 32), 87% |

| 2008/09 | 329 | 266 (81%) | 287 (245 – 42) | 261 (220 – 31), 98% |

| 2009/10 | 427 | 342 (80%) | 384 (321 – 63) | 309 (261 – 48), 90% |

| 2010/11 | 408 | 326 (80%) | 365 (314 – 51) | 294 (268 – 26), 90% |

| 2011/12 | 440 | 347 (79%) | 448 (356 – 92) | 326 (255 – 71), 94% |

| 2012/13 | 493 | 385 (78%) | 472 (387 - 85) | 356 (297 - 59), 92% |

Teilnehmerzahlen und Abschlussquoten für SE2

| SE2: Sommer- semester |

Angemeldete Teilnehmer | Scheine (Quote) | Klausurteilnehmer (1. und 2. Termin, inkl. Wiederholer) |

Bestandene Modulprüfungen (1. und 2. Termin), Quote zu Scheinen |

| 2006 | (nicht verfügbar) | 110 | 103 (74 – 29) | 52 (35 – 17), 47% |

| 2007 | 178 | 128 (72%) | 177 (122 – 55) | 80 (49 – 31), 63% |

| 2008 | 235 | 192 (82%) | 278 (183 – 95) | 129 (79 – 50), 67% |

| 2009 | 290 | 228 (79%) | 330 (261 – 69) | 212 (164 – 48), 93% |

| 2010 | 332 | 271 (82%) | 347 (260 – 87) | 237 (170 – 67), 87% |

| 2011 | 354 | 272 (77%) | 374 (279 – 95) | 252 (187 – 65), 93% |

| 2012 | 378 | 300 (79%) | 420 (346 – 74) | 280 (236 – 44), 93% |

[1] Bei einer klassischen Programmierübung ist eine betreuende Person 90 Minuten im Seminarraum präsent und braucht erfahrungsgemäß zusätzlich 4 bis 6 Stunden zur Korrektur der abgegebenen Bearbeitungen. In den Präsenzübungen ist sie mit 2 SWS bei zwei Laborterminen zu je 3 Stunden anwesend, hat dafür jedoch keinen Korrekturaufwand.